Советы психолога

Компьютер — лекарство или наркотик?

Часто от родителей можно услышать: «Мой тринадцатилетний сын (дочь) помешан (а) на компьютере, планшете. С тех пор, как в доме появилось это электронное чудовище, сын (дочь) стал (а) хуже учиться. И не мудрено: за компьютером он (она) проводит по многу часов, времени на уроки не остается. Он (она) не читает, не гуляет, не общается с друзьями, да и друзей у него, кажется, вообще нет. Мой мальчик (девочка) полностью погружен (на) в виртуальную реальность, которая засасывает его (её), как наркотик. Знаю, что эта проблема сейчас возникла во многих семьях, не только в нашей. Посоветуйте, как спасти ребенка от этого наваждения?»

В одном из номеров журнала «Мир Интернет» мне встретилась такая фраза: «Через компьютерные игры реализуются скрытые желания, которые в силу возраста, отсутствия времени или денег не могут быть осуществлены в реальной жизни». Собственно говоря, вот вам и исчерпывающее объяснение так называемой компьютерной зависимости. Впрочем, родители просят не объяснений, а конкретного совета: как спасти ребенка от проклятой напасти? Любой врач, прежде чем назначить лечение, ставит диагноз. Попробуем и мы разобраться, что же это за напасть. Тут самое главное — понять, что же такого привлекательного в виртуальной реальности, отчего к ней тянутся дети (да и взрослые). А уж потом решим, как с ней бороться, если это необходимо.

Виртуальная реальность — это некий «иной мир», в который можно перенестись с помощью компьютера или планшетного компьютера. Правда, компьютер тут выступает не более чем инструментом. Еще до открытия электричества люди создавали иллюзорные миры, правда — с помощью других инструментов. А такими инструментами служили любые средства распространения информации. Сначала расцвело книгопечатание, и сотни, потом миллионы читателей стали с помощью изящной словесности погружаться в мир грез и романтических героев. Но книга — иллюзия слабая, ей недостает звука, а главное — изображения. И этот недостаток восполнил кинематограф — иллюзия более высокого порядка. Недаром столицу киноиндустрии Голливуд недвусмысленно зовут «фабрикой грез». Для нескольких поколений «развлечься» или «отвлечься» означало «сходить в кино». Телевидение сделало эту процедуру домашней, причем на этом этапе началось массовое порабощение виртуальной реальностью детей. Лет двадцать назад впервые забили в набат: «Дети все время проводят у телевизора, мало читают!» (причем в те времена виртуальная реальность телеэкрана была гораздо более оптимистична и миролюбива, в ней еще не поселились распутные красотки и киборги-убийцы). Кто не помнит пламенных публикаций тех лет, перечитайте еще раз письмо, заменив «компьютер» на «телевизор». Разницы почти никакой.

Вернее, разница состоит в том, что одно дело наблюдать за событиями в кем-то придуманном мире, другое — стать их участником, а то и главным героем. Причем мир можно выбрать или перестроить по своему вкусу и погеройствовать всласть. Тяга к этому особенно велика, если реальный мир не радует и не дает человеку себя достойно проявить. Сами посудите: химичка влепила двойку, мать отругала, денег на новые кроссовки нет, да еще изменщица подружка. Стоит ли удивляться, что не переводятся охотники забраться подальше в фантастическое подземелье и из бластера дробить в кровавую крошку зловредных упырей!

Не будем забывать, что алкоголь и наркотики — это тоже средства ухода от действительности в иллюзорный мир. Поэтому сравнение компьютерных игр с наркотическим дурманом отчасти не лишено оснований. Но лишь отчасти.

Считается, что бегство от реальности — это плохо. Только в этом чаще всего виноват не беглец, а реальность. И если человеку удалось найти лучший мир, никакими репрессиями не заставишь его вернуться обратно. Он все равно будет стремиться туда, где можно ощутить свою силу, почувствовать себя хозяином положения, испытать радость преодоления преград и победы над соперниками и врагами.

Опасность тут, конечно, есть, и она состоит в том, что по мере погружения в иллюзорный мир слабеет связь с реальностью. Привыкая решать виртуальные проблемы нажатием кнопки, человек постепенно отвыкает решать реальные проблемы. И невинная игрушка, созданная для забавы, превращается для него в настоящий наркотик. Впрочем, и алкоголь придуман для поднятия настроения за праздничным столом. Только вот слишком многие привыкают топить в нем свои нерешенные проблемы, в итоге доводя себя до свинского состояния. Вспомним уже приводившиеся выше слова древних: «Все есть лекарство, и все есть яд — важна только мера».

Простейший рецепт — отобрать (продать, выбросить, разбить) компьютер. Но компьютер — это не симптом болезни. Его скорее можно уподобить градуснику. Разбив градусник, больного не вылечишь. Если запретить компьютерные игры, выход в Интернет-пространство мир от этого лучше не станет и желание убежать от него не исчезнет. А ведь есть еще наркотики!

Интернет стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни – огромную долю новостей, полезной информации и развлечений мы получаем именно оттуда, поэтому не удивительно, что дети всё дольше и чаще пребывают не его просторах. В связи с этим вопрос о том, как уберечь ребёнка от неугодных сайтов и ещё более неугодных людей по другую сторону экрана, становится настоящей наукой.

Что говорит закон?

Чтобы иметь возможность контроля за небезопасным контентом и защитить от него детей, и обеспечить широкий доступ детей к историческому наследию России через использование современных средств массовых коммуникаций, было выпущено несколько документов, главным в настоящее время является Концепция информационной безопасности детей (распоряжение Правительства РФ от 02.12.15г.№ 2471-р).

Согласно данному документу, ребёнок должен быть ограничен в информации, размещённой в Интернете, которая несёт с собой любые материалы порнографического содержания, включающие бранные, оскорбительные слова, в том числе по отношению к другим народам, меньшинствам, людям с ограниченными возможностями, призывы к осуществлению самоубийства, и т.п. Материалы, содержащие эпизоды насилия, использования и применения на практике оружия, пропагандирующие вредные привычки, вызывающие у детей болезненные состояния, страх, панику, депрессию и др. должны быть полностью закрыты от детей. Ко всему прочему, данные материалы преследуются по закону и не разрешены для размещения в принципе. Также в основе указанного документа говорится, что операторы связи, осуществляющие предоставление сети Интернет должны контролировать контент и, в случае необходимости, сразу связываться с правоохранительными органами. Среди их обязанностей есть и осуществление программ, предупреждающих развитие нелегального контента и доступа к нему детям.

В чём кроется безопасность для детей в интернете?

Чтобы обеспечить безопасность ребёнка во время его путешествия по Интернету, в первую очередь, следует самим исследовать все его возможности, чтобы определить, где стоит, а где не стоит детям бывать. Конечно, лучшим вариантом будет тщательный подбор допустимых сайтов и программ, которые помогут создать своеобразную базу для ребёнка, в которой он никогда не найдёт ничего для себя плохого.

Существует немало интересных и полезных для ребёнка сайтов, которые будут способствовать его развитию и стимулировать на активную нормальную жизнь в обществе. К данным страницам относятся:

образовательные порталы;

электронные энциклопедии и библиотеки;

вспомогательные порталы (переводчики, карты, атласы, калькуляторы и пр.);

тематические сайты для малышей и подростков, посвящённые спорту, мультфильмам, увлечениям, искусству, истории;

электронные журналы.

Основное правило для родителей, чьи дети «бороздят» просторы интернета:

Помогите ребёнку сохранять дистанцию между Интернетом и реальной жизнью – важно, чтобы кроме Интернета он был увлечён чем-то ещё, имел друзей и общался с реальными людьми.

Как приучить ребёнка к безопасному использованию интернета

Можно дать несколько практических рекомендаций на счёт того, как лучше направить ребёнка в вопросе изучения и использования Интернета.

Если ребёнок регистрируется в социальной сети, лучше всего, если вы зарегистрируетесь вместе с ним, чтобы постоянно иметь возможность контролировать его записи. В любом случае, вы всегда должны наблюдать за тем, с кем ваше чадо ведёт переписку в интернете и в какой форме проходит это общение. Лучше всего, если делать вы это будете незаметно и ненавязчиво. Так вы сохраните доверие ребёнка и получите гораздо больше информации, чем в обратной ситуации.

Покажите ребёнку, что интернет можно применять с пользой – для обучения, выгодных покупок, поиска интересных мест для экскурсий или прогулок, для рассылки приглашений на важное мероприятие и т.п.

Чтобы рассказать обо всех подводных камнях интернета, можно также прибегнуть к прочтению комиксов и просмотру тематических видео, которые наглядно изображают все возможные неприятности, которые может принести неграмотное использование всемирной паутины. (использованы материалы www.list7i.ru)

Безопасное использование в соответствии с возрастом

Дети 10–12 лет

Школьники уже могут знать, как использовать Интернет в различных целях. Родители могут поддержать ребенка, выяснив, какие сайты могут помочь с домашним заданием, содержат информацию о хобби или других увлечениях ребенка. Интернет может также использоваться для планирования вопросов, касающихся всей семьи. Это дает возможность родителям и детям обсудить надежность разных сайтов, а также источники поиска полезной и качественной информации.

Ребенку необходим родительский присмотр и контроль, а также знание правил правильной работы в Сети. Тем не менее, ребенок может узнать, как избавиться от присмотра и обойти правила, если он будет считать их слишком ограничивающими или несоответствующими его потребностям.

Родителям и детям необходимо прийти к соглашению относительно разрешенных и запрещенных действий в Интернете, а также его использования. В соглашении должны быть учтены все потребности и мнения. Примеры: ответственность отправителя сообщения, загрузка файлов и авторское право и установка программ.

Договоритесь, какую личную информацию можно разглашать и в каких случаях, а также поговорите о рисках, связанных с разглашением информации.

Если ребенок уже заинтересовался общением в чатах или IRC, родителям следует обсудить с детьми их безопасность и контролировать их опыт в интерактивных обсуждениях.

Многие дети любопытны и любознательны, поэтому родителям необходимо акцентировать внимание на необходимости безопасного и осторожного использования.

Систему безопасности информации также необходимо обновлять.

Дети 13–15 лет

В этом возрасте Интернет становится частью социальной жизни детей: в Интернете они знакомятся и проводят время, ищут информацию, связанную с учебой или увлечениями. При более высоком уровне грамотности использование Интернета открывает множество возможностей. Родителям может быть очень сложно узнать о том, чем их ребенок занимается в Интернете. В этом возрасте дети также склонны к риску и выходу за пределы дозволенного. Технические ограничения и запреты могут оказаться неэффективным способом повышения уровня безопасности в Интернете.

Дети 13–15 лет могут захотеть сохранить свои действия в тайне, особенно если родители раньше не интересовались и не узнавали о способах использования Интернета ребенком. Важным моментом для семьи становится участие в открытых дискуссиях, а для родителей — заинтересованность в том, что ребенок делает и с кем использует Интернет.

По-прежнему необходимо следовать установленным внутренним правилам.

Подросток может все еще неадекватно оценивать явления, поэтому ему необходима помощь взрослого в случае, если он, например, захочет разместить свои фотографии или личную информацию на веб-сайте.

Этические вопросы и личная ответственность подростка как пользователя Интернета являются важными темами для обсуждения. Например, незаконная загрузка, сетевой этикет и авторское право. Дети также должны с ответственностью относиться к публикациям в Интернете, включая публикацию собственной личной информации и информации, которая может быть незаконной.

Родители должны проявлять интерес к собеседникам детей из Интернета, как и ко всем другим друзьям. Родителям рекомендуется принимать участие в ситуациях, когда ребенок хочет познакомиться с новыми людьми через Интернет.

Родители не должны слишком остро реагировать, даже если выяснится, что произошло что-то «ужасное», когда ребенок находился в Интернете. Они по-прежнему могут направлять ребенка, чтобы он имел дело только с уместным материалом. Например, существуют хорошие интерактивные службы, занимающиеся вопросами сексуальности и здоровья, которые предназначены для молодой аудитории. Молодежи необходимо осознавать, что они в любой момент могут поговорить с родителями, если им неприятно то, с чем они столкнулись в Интернете.

Обеспечение информационной безопасности детей возможно исключительно при условии эффективного сочетания государственных и общественных усилий при определяющей роли семьи.

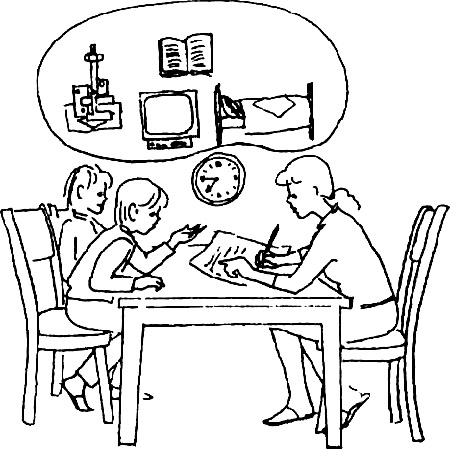

Таким образом, на вопрос, заданный в начале статьи: компьютер — лекарство или наркотик, можно ответить: компьютер - это нормальные проблемы нормального ребенка. Нужно выстраивать отношения со своим ребенком так, чтобы у него оставалось меньше времени и желания выходить в виртуальную реальность. Чтобы не допускать глубокого разлада ребенка с самим собой и окружающим миром, необходимо постоянно поддерживать его самооценку или чувство самоценности. Давайте еще раз посмотрим, как мы, родители, можем это делать:

1.Безусловно принимать детей.

2.Помогать, когда просит.

3.Активно слушать переживания и потребности своего чада.

4.Не вмешиваться в его занятия, с которыми он справляется.

5.Поддерживать успехи.

6.Использовать в повседневном общении приветливые фразы. Например:

Мне хорошо с тобой.

Я рада тебя видеть.

Хорошо, что ты пришел.

Мне нравится, как ты...

Я по тебе соскучилась.

Давай (посидим, поделаем...) вместе.

Ты, конечно, справишься.

Как хорошо, что ты у нас есть.

Ты мой хороший.

7.Обнимать не менее 4-х, а лучше по 8 раз в день.

И многое другое, что подскажут вам интуиция и любовь к вашему ребенку!

Хочешь узнать человека, пригласи его в трудный поход

Психологию можно применить и к практике туристической деятельности. Занимаясь «психологией туриста», можно искать ответ на такие вопросы, как: Зачем вообще ходить в походы? Каково поведения человека, находящегося под воздействием сильных эмоций (к примеру, эмоции страха). Какую роль играет туризм в процессе самопознания? Что делать, чтобы не быть вовлеченным в конфликтные отношения, и как вести себя, если это все же произошло? Как влияет участие в походе на последующее психологическое состояние человека? Как реагирует флегматичного темперамента на возникшую экстремальную ситуацию?

Под туризмом мы обычно понимаем целенаправленную (или бесцельную) более или менее продолжительную жизнедеятельность человека (либо группы людей) в условиях дикой необустроенной (или практически необустроенной) природы (в лесу, степи, пустынях, горах, пещерах, и т.д.). Попутно нужно заметить, что каждому из нас присуще, в той или иной степени, нравственное сознание, нравственное чувство (совесть) и нравственная воля. Обычно говорят или о нравственной стороне души, или отдельно выделяют нравственную сторону человека, называя ее «человеческий дух». Изучение проблем, связанных с совестью, как правило, выходит за рамки психологии в общем случае, говоря о психологии туризма, мы говорим о состоянии души (ума, чувства, воли, нравственной сферы) человека, который или находится в условиях дикой необустроенной природы, или готовится к пребыванию в этих условиях.

Любому туристу известно, что основной проблемой туризма, на решение которой направлено множество усилий, является проблема безопасности этого вида человеческой деятельности. Туристу необходимо вернуться из похода живым и здоровым – это аксиома, с которой вряд-ли кто будет спорить. Но если заняться анализом различного рода чрезвычайных происшествий, которые могут случиться в походах, видно, что основной причиной большинства этих событий являются те или иные факторы психологического плана. Можно смело заявить – психологическая подготовка туриста является фактором безопасности, и должна занять свое место, став рядом с физической и технической подготовкой. На мой взгляд, психолога каждому туристу необходимо научиться элементарным приемам психологической тренировки, и постоянно заниматься такого вида тренировками (это, кстати, поможет сохранить себя и в обычной повседневной городской жизни). Пример. В крайней опасности у человека мгновенно развивается эмоциональный стресс страха. Реакция большинства нетренированных людей на сильный страх – сначала впасть в «ступор», когда мышцы каменеют и невозможно двигаться, а затем мгновенно перейти к сильной психологической (мышление лихорадочно ищет выход из ситуации) и двигательной (человек бежит неизвестно куда) активности. Но за время «ступора» ситуация может стать уже неконтролируемой, а активная фаза мешает трезво оценить обстановку – оба варианта чреваты травматизмом или гибелью. Тренировка может помочь развить в себе, к примеру, другую реакцию на страх – трезвую оценку ситуации, и быстрый, но при этом плавный, уход от опасности.

Каждый из нас, людей, является уникальной неповторимой личностью. Каждый из нас уникален, копии нет и быть не может. Туристам важно знать следующее. Кратковременные невротические состояния с их симптомами знакомы почти каждому участнику похода – каждый из нас в принципе невротик и как бы уже готов к неврозу. Неврозом – в виде вспыльчивости, нетерпеливости, раздражительности, и др. - может заболеть любой человек в условиях умственного, эмоционального или физического переутомления. Следовательно, при часто встречающихся в туристской практике усталости и переутомлении следует ожидать от себя и окружающих всяческого рода невротических реакций, и стараться адекватно реагировать на них, для чего крайне необходима психологическая тренировка.

Всегда за любыми поступками человека скрываются именно потребности, желания и цели. Столкновение особенно важных потребностей (с их желаниями и целями) обычно приводят к конфликтам (об этом еще будет речь). Поэтому кто собирается в туристический поход совершенно необходимо научиться сопоставлять свои потребности с потребностями других, а так же научиться до начала процесса достижения какой-либо цели взвесить свои возможности, средства, и, главное, оценить последствия предстоящих действий. Последнее особенно важно – в условиях необустроенной природы даже пустяк может стоить здоровья или жизни (своей или другого).

Начнем мы с того, что относится к особенностям функционирования нервной системы человека – с темперамента. Темперамент человека напрямую зависит от имеющегося в данный момент состояния его нервной системы, точнее, от особенностей протекания в ней процессов возбуждения и торможения.

Холерик (второе название Безудержный). Человек подвижен, возбудим, с трудом доводит до конца задуманное, ему свойственна быстрая смена настроений. Можно предположить, что в условиях путешествия холерик будет бурно восторгаться окружающими его красотами, легко переключаться между видами деятельности, «будоражить» своих товарищей, легко вступать в конфликты, и так далее. Видимо, он быстро устанет от путешествия, и будет с нетерпением ждать окончания похода – но лишь для того, чтобы через день после возвращения уже мечтать о следующем походе. В условиях природы для холерика есть такая дилемма – его подвижность и быстрая возбудимость может оказаться как роковой, так и спасительной.

Сангвиник (второе название Живой). Человек энергичен, быстр, жизнерадостен, общителен, сравнительно легко реагирует на жизненные трудности. Этот тип темперамента идеален для туриста – при всех том положительном, что возможно для него в походе, трудно найти то, что было бы для него опасно.

Флегматик (второе название Спокойный). Человек уравновешен, спокоен, медлителен, ему сложно быстро переключить внимание с одного вида деятельности на другой. Можно предположить, что в путешествии флегматику из-за его медлительности будет сложно, сложности по этому поводу могут возникнуть и у его спутников. Однако в сложных условиях его спокойствие может вселить уверенность в остальных, и флегматика трудно заменить тогда, когда необходимо спокойно и уравновешенно решить какую-либо одну проблему. Если руководитель похода возложит большую работу или обязанности во время похода на ученика с флегматическим темпераментом, то его нервная система быстро истощится, появятся вспыльчивость, результатом чего будет немотивированная жесткость, и кончится это головными болями, общим недомоганием, неврастенией. И как результат безопасность группы будет нарушена.

Меланхолик (второе название Слабый). Человек чувствителен к невзгодам, замкнут, застенчив, робок, быстро утомляется, склонен к грусти. Меланхолику стать туристом сложнее всего. Ему будет сложно в путешествии преодолеть трудности, застенчивость и робость станут преградой в общении, его быстрая утомляемость сделает его последним на маршруте и создаст проблемы для других. Тем не менее, меланхолики в туризме есть, и это те, которые находятся в постоянной упорной борьбе со своей природой, которые путем постоянных тренировок пытаются преодолеть себя, и для них туризм – идеальное для этого поприще.

Важно понимать, что типы темперамента – это теоретические «полюса», в «чистом» виде не проявляющиеся ни в какой личности. Их проявление зависит от врожденных свойств нервной системы, от деятельности самого человека (волевые усилия, тренировка нервной системы), от внешних условий, влияющих на нервную систему человека. Тем не менее, каждый из нас, как в данный момент времени, так и более-менее постоянно, тяготеет к тому или иному полюсу. Но определить этот полюс по внешнему поведению весьма сложно – необходимо обратиться к школьному психологу, который специальными психологическими тестами определит Ваш темперамент.

Все мы идем в туристический поход со своими характерами, своим темпераментом и эмоциями, поэтому иногда конфликтные ситуации возможны.

Для профилактики конфликта имеет смысл так же внимательно наблюдать за собой – известно, что информацию передают не только слова, но интонация, произношения, жесты, позы.

Конкретно для туризма выработаны следующие рекомендации для профилактики конфликтов:

1.Поход необходимо тщательно готовить. До похода обсудить сложность маршрута со всеми его нюансами, график движения, и др. связанные с этим вопросы. До похода необходимо выяснить пищевые предпочтения участников группы, с учетом этого разработать раскладку, и сходить с этой раскладкой хотя бы в один тренировочный выход; все пищевые вопросы выяснить до похода, в походе же наложить табу на все выяснения пищевых проблем.

2.Запланировать во время похода проведение «разборов дня» с возможностью высказаться всем с целью «сброса пара».

Если конфликт все же начался, то его течение можно остановить (в лучшем случае даже преодолеть), используя следующие методы:

1. Разъединение конфликтующих, изоляция их друг от друга – организованная

2. Пресечение конфликта, т.е. немедленное безоговорочное прекращение конфликтных действий тем или иным образом. Это единственный способ остановить конфликт, угрожающий единству и безопасности группы. Пресечение может осуществить авторитетный или наделенный властью участник группы. Иногда при этом необходимы спокойные слаженные энергичные действия, строго и официально аргументированные общими интересами и существующими правилами.

3. Лучшим решением конфликта является мирный вариант его разрешения.

Поэтому очень важно в школьные годы учиться и отрабатывать миротворческое поведение. И если Вас как третье незаинтересованное лицо привлекут к конфликту, то задайте вопрос конфликтующим: что важнее – последствия конфликта или проблема, из-за которой произошло столкновение? Можно взять на вооружение метод разработчика теории стресса Ганса Селье, который выдвинул свой, по времени первый, метод защиты от эмоционального стресса, назвав его «альтруистический эгоизм». Суть метода – естественные эгоистические желания человека можно удовлетворить только тем, чтобы быть полезным другим людям. Селье выдвинул принцип альтруистического эгоизма – «Заслужи любовь ближнего». Из этого принципа вытекают некоторые рекомендации для повседневного общения:

1.Внимание необходимо держать на светлых сторонах жизни, стараясь забыть о безнадежно - отвратительном и тягостном;

2.С мыслью о неудаче, даже после сокрушительного поражения, можно бороться воспоминанием о бывших успехах;

3. Стремясь завоевать любовь ближнего, все же не дружить с «бешеной собакой»;

4.Понимать, что готового рецепта для всех не существует, ибо все люди разные;

Если ты турист, читающий эту статью, или учащийся, который время от времени ходит в туристические походы со своим классом, то тебе помогут избежать конфликтов простые советы.

Положительного эмоционального настроя и душевного равновесия в походе можно достигнуть, используя следующие психологические принципы:

Ø Принцип реальности (то, что есть – есть): принимать окружающий мир и себя так, как оно есть, не уходя от реальности в мир несбыточных желаний и фантазий; простить обидчиков ради себя; воздерживаться от излишних упований на окружающих; освободиться от зависимости и беззащитности; предпринимать реальные практические шаги для изменения жизни к лучшему

Ø Принцип оптимизма (то, чего нет – нет): преодоление пессимистического взгляда на прошлое (с бессмысленным самобичеванием за прошлые ошибки); преодоление негативных ожиданий в будущем (беспочвенных связывающих по рукам и ногам тревог и сомнений); смотреть на прошлое как на источник опыта; смотреть на настоящее как на источник сил, реальную возможность активного действования для решения сегодняшних проблем. Любимый принцип всех психологов «здесь и сейчас». «В настоящем моменте кроется ключ к решению всех ваших проблем – действительных и мнимых. Все зависит от того, как вы сами будете думать об этих проблемах». Не стоит тревожиться о будущем, не следует завышать вероятность неприятных событий – это программирует психику и создает установку на неудачу (боящийся споткнуться споткнется за свою боязнь). Все события необходимо рассматривать как объект использования, осмысления, переработки – как зерно перемалывается в муку, так и человек может перемолоть прошлые события для их утилизации.

Ø Принцип ответственности: отказаться от привычки к тому, что решения за вас принимают другие; привыкать к ответственности, взять ответственность в свои руки, ;научиться иметь своё мнение.

Ø Принцип разумного эгоизма (описан выше): поступать с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой; забота одинаково о других и себе; помочь (вместе с помощью другим) и себе; избавиться от поводов жалеть себя и вызывать к себе жалость окружающих; не сидеть, охая и вздыхая, а начать действовать и навести порядок в собственной жизни.

Важно познание самого себя без переоценки или недооценки в повседневной жизни. Это значит «научиться реалистично, ответственно оценивать свои возможности и планировать свои действия, никогда, ни при каких обстоятельствах не теряясь и не впадая в уныние, но в то же время и не отрываясь от твердой почвы под ногами, не уходя от реальной жизни в радужно-иллюзорный мир несбыточных мечтаний и фантазий» Для этого необходимо отслеживать и запоминать состояния собственного «Я», различать их тонко и детально, уметь воспроизводить их по памяти. Познать себя – значит научиться использовать заложенные в нас возможности для снятия стресса и отрицательных эмоций. Познать себя – значит, сделать постоянным своим спутником самонаблюдение (взгляд на себя со стороны), самоанализ, запоминание различных состояний своего «Я»: негативных для осознания источника и освобождения, позитивных для того, чтобы сделать их привычными и быть способным вызвать их на помощь в трудную минуту.

Важно познание самого себя без переоценки или недооценки в повседневной жизни. Это значит «научиться реалистично, ответственно оценивать свои возможности и планировать свои действия, никогда, ни при каких обстоятельствах не теряясь и не впадая в уныние, но в то же время и не отрываясь от твердой почвы под ногами, не уходя от реальной жизни в радужно-иллюзорный мир несбыточных мечтаний и фантазий» Для этого необходимо отслеживать и запоминать состояния собственного «Я», различать их тонко и детально, уметь воспроизводить их по памяти. Познать себя – значит научиться использовать заложенные в нас возможности для снятия стресса и отрицательных эмоций. Познать себя – значит, сделать постоянным своим спутником самонаблюдение (взгляд на себя со стороны), самоанализ, запоминание различных состояний своего «Я»: негативных для осознания источника и освобождения, позитивных для того, чтобы сделать их привычными и быть способным вызвать их на помощь в трудную минуту.

Как разрешать конфликты

Если бы я знал, на что я так зол, я бы не был так зол.

Миньон Маклофин

Когда-то я с некоторым удивлением прочла в одной психологической книге, что конфликты в семье неизбежны даже при самых хороших отношениях, и что дело вовсе не в том, чтобы их избегать или стараться замять, а в том, чтобы правильно их разрешать. Со временем, присмотревшись к жизни своей и окружающих, я убедилась, что это действительно так.

Конфликтные ситуации подстерегают нас чуть ли не на каждом шагу, и в одних случаях дело кончается открытым спором, в других — невысказанной и затаенной обидой, а бывает, и настоящим «сражением». В наше время написано уже много книг о том, как конструктивно разрешать конфликты. Сегодня в нашей статье мы и займемся этой «наукой».

Для начала давайте посмотрим, как и почему возникают конфликты между родителями и детьми.

Возьмем один из типичных примеров (знаком ли он вам?): семья располагается вечером у телевизора, но смотреть каждый хочет свое. Например, сын — заядлый болельщик, и он рассчитывает посмотреть трансляцию футбольного матча. Мама настроена на очередную серию зарубежного фильма. Разгорается спор: мама никак не может пропустить серию, она «весь день ее ждала»; сын никак не может отказаться от матча: он «ждал его еще дольше!».

Другой пример. Мама торопится закончить приготовления к приему гостей. Неожиданно обнаруживается, что в доме нет хлеба. Она просит дочь сходить в магазин. Но у той скоро начало спортивной секции, и она не хочет опаздывать. Мама просит «войти в ее положение», дочка делает то же. Одна настаивает, другая не уступает. Страсти накаляются. Что общего в этих историях? Что создает конфликтную ситуацию и приводит к «накалу страстей»?

Очевидно, что дело - в столкновении интересов родителя и ребенка. Заметим, что в подобных случаях удовлетворение желания одной стороны означает ущемление интересов другой и вызывает сильные отрицательные переживания: раздражение, обиду, гнев, можно сказать, при столкновении интересов возникает проблема сразу у обоих: и у ребенка, и у родителя. Или, другими словами оба стакана оказываются наполненными до краев.

Что же делать в таких случаях?

Родители решают эту задачу по-разному. Одни говорят: «Вообще не нужно доводить до конфликтов». Пожалуй, намерение хорошее в принципе. Но, к сожалению, никто не застрахован от того, что желания наши и нашего ребенка однажды разойдутся. Жизнь слишком сложна, чтобы интересы родителей и детей (да и родителей между собой) всегда совпадали.

Когда же начинаются противоречия, одни родители не видят никакого другого выхода, как настоять на своем, другие же, напротив, считают, что лучше уступить, сохраняя мир.

Так появляются два неконструктивных способа разрешения конфликтов, которые известны под общим названием «Выигрывает только один». Посмотрим, как это случается в жизни.

Первый неконструктивный способ разрешения конфликтов. «Выигрывает родитель».

К примеру, в случае конфликт у телевизора мама может в раздражении сказать:

- Ничего, подождешь со своим футболом. Попробуй только переключить еще раз!

А во второй ситуации с хлебом слова мамы могут звучать так:

— А все-таки ты пойдешь и купишь хлеб! И никуда твоя секция не денется. Что это такое, никогда тебя не допросишься?!

Что на это отвечают дети? Напомним, что их «стакан» полон, они эмоционально заряжены, а во фразах мамы звучат приказы, обвинения, угрозы. От этого уровень в «стакане» сына или дочери, скорее всего еще больше поднимется.

— Это твое кино дурацкое!

— Нет, не пойду! Не пойду — и все, и ничего ты мне не сделаешь!

Родители, склонные использовать первый способ, считают, что побеждать ребенка, ломать его сопротивление необходимо. Дашь ему волю, так он «на шею сядет», «будет делать, что хочет».

Сами того не замечая, они показывают детям сомнительный пример поведения «всегда добивайся того, что ты хочешь, не считаясь с желаниями другого». А дети очень чувствительны к манерам родителей и с раннего детства им подражают. Так что в семьях, где применяются авторитарные, силовые методы, дети быстро учатся делать то же. Они как бы возвращают взрослым преподанный урок, и тогда «коса находит на камень».

Есть и другой вариант этого способа мягко, но настойчиво требовать от ребенка выполнения своего желания. Часто это сопровождается объяснениями, с которыми ребенок в конце концов соглашается. Однако если такой нажим — постоянная тактика родителей, с помощью которой они всегда добиваются своего, то ребенок усваивает другое правило: «Мои личные интересы (желания, потребности) не в счет, все равно придется делать то, что хотят или требуют родители».

В некоторых семьях это продолжается годами, и дети постоянно оказываются побежденными. Как правило, они растут либо агрессивными, либо чрезмерно пассивными. Но в обоих случаях у них накапливаются озлобление и обида, их отношения с родителями нельзя назвать близкими и доверительными.

Второй неконструктивный способ разрешения конфликтов: «Выигрывает только ребенок».

По этому пути идут родители, которые либо боятся конфликтов («мир любой ценой»), либо готовы постоянно жертвовать собой «ради блага ребенка», либо и то и другое.

В этих случаях дети растут эгоистами, не приученными к порядку, не умеющими себя организовать. Все это может быть и не так заметно в пределах семейной «всеобщей уступчивости», но едва они выходят за двери дома и включаются в какое-то общее дело, как начинают испытывать большие трудности. В школе, на работе, в любой компании им уже никто не хочет потакать. Со своими завышенными требованиями к окружающим и неспособностью идти навстречу другим они остаются в одиночестве, часто встречают насмешки и даже отвержение.

В такой семье у родителей накапливается глухое недовольство собственным ребенком и своей судьбой. В старости такие «вечно уступчивые» взрослые часто оказываются одинокими и заброшенными. И только тогда наступает прозрение: они не могут простить себе мягкотелость и безответную самоотдачу.

Таким образом, неправильно разрешаемые семейные конфликты, большие и маленькие, неизбежно дают, «эффект накопления». А под его влиянием формируются черты характера, которые потом оборачиваются судьбой детей и родителей. Поэтому очень важно внимательно относиться к каждому столкновению интересов между вами и вашим ребенком.

Каков же путь благополучного выхода из конфликта? Оказывается, можно повести дело так, что ни одна сторона не проиграет, больше того, можно сказать, что обе стороны окажутся в выигрыше. Рассмотрим этот способ более подробно.

Конструктивный способ разрешения конфликтов: «Выигрывают обе стороны: и родитель, и ребенок».

Этот способ основывается на двух навыках общения: активном слушании и «Я-сообщении».

Сам метод предполагает несколько последовательных шагов или этапов. Сначала перечислим их, а потом разберем каждый в отдельности.

1. Прояснение конфликтной ситуации.

2.Сбор предложений.

3. Оценка предложений и выбор наиболее приемлемого.

4. Детализация решени

5.Выполнение решения; проверка.

Итак, первый шаг: прояснение конфликтной ситуации.

Сначала родитель выслушивает ребенка. Уточняет, в чем состоит его проблема, а именно: что он хочет или не хочет, что ему нужно или важно, что его затрудняет и т.д.

Делает он это в стиле активного слушания, то есть обязательно озвучивает желание, потребность или затруднение ребенка. После этого он говорит о своем желании или проблеме, используя форму «Я-сообщения».

Воспользуемся все тем же примером с просьбой о покупке хлеба.

МАМА: Чодурашка, пожалуйста, сбегай за хлебом. Гости сейчас придут, а у меня еще дел по горло!

ДОЧЬ: Ой, мам, мне же на секцию сейчас!

МАМА: У тебя секция, и ты не хочешь опаздывать (активное слушание).

ДОЧЬ: Да, понимаешь, у пас ведь начинается с разминки, и ее нельзя пропускать.

МАМА: Тебе нельзя опаздывать... (активное слушание). А у меня такое затруднительное положение... Гости вот-вот придут, а хлеба нет! («Я-сообщение».) Как же нам быть? (Переход ко второму шагу.)

Еще раз замечу, что начинать надо именно с выслушивания ребенка. После того как он убедится, что вы слышите его проблему, он с гораздо большей готовностью услышит и вашу, а также примет участие в поисках совместного решения.

Часто, едва взрослый начинает активно слушать ребенка, острота назревающего конфликта спадает. То, что вначале казалось «простым упрямством», начинает восприниматься родителем как проблема, заслуживающая внимания.

Тогда возникает готовность пойти навстречу ребенку. История из жизни.

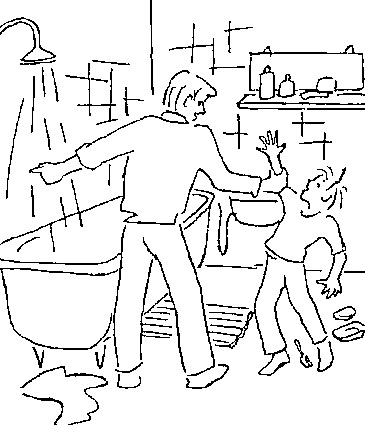

Под Новый год у папы с его тринадцатилетним сыном произошла ссора. Испорчен был и новогодний вечер, и часть школьных каникул. Вообще-то все случилось из-за пустяка: сын не захотел отправиться в ванну мыться (упрямство подросткового возраста). Рассказывая потом о конфликте, папа недоумевал: «Обычно этот вопрос у нас не вызывал никаких затруднений. Но тут что-то заклинило. Возможно, я приказал слишком резко или сделал это в неподходящий момент. А потом, как я чувствовал, для него дело пошло «на принцип»: хотел настоять на своем, показать характер. Я тоже не сдавался. В конце концов насильно загнал его в ванну и запер на час, пока не вымоется. Он вымылся, конечно, но потом отец и сын несколько дней не разговаривали.

Папа очень точно уловил желание сына отстоять право на самостоятельность. Однако предпочел решать конфликт первым неконструктивным способом. Папе захотелось надавить на сына.

Как вы помните, выслушав ребенка, нужно сказать ему о своем желании или проблеме. Это очень ответственный момент. Ребенку не менее важно узнать больше и точнее о вашем переживании, чем вам — о его. Проследите, чтобы ваше высказывание имело форму «Я-сообщения», а не «Ты-сообщения». Например:

- Мне тяжело и обидно вести хозяйство одной (вместо «Вы все взвалили на меня одну»).

- Мне трудно идти так быстро (вместо «Ты меня совсем загнал»).

- Знаешь, я очень ждала этой передачи (вместо «Ты что, не знаешь, что я смотрю ее каждый день»).

Послать в конфликтной ситуации точное «Я-сообщение» важно еще и по другой причине: взрослому приходится задуматься, какая же именно его потребность ущемлена действиями или желаниями ребенка. История из жизни.

Послать в конфликтной ситуации точное «Я-сообщение» важно еще и по другой причине: взрослому приходится задуматься, какая же именно его потребность ущемлена действиями или желаниями ребенка. История из жизни.

Ангыр, накопив денег, из тех карманных, что давали ему родители, решил истратить их на жвачку и пиццу. Однако родители хотели, чтобы вместо жвачки он купил себе какую-нибудь настольную развивающую игру. Мальчик настаивал на своем, родители — на своем. Кончилось взаимными упреками, обидами, ссорой.

Правы ли родители? Нет! Спросим, какая их личная потребность была бы ущемлена, если бы Ангыр купил жвачку? Да никакая. Значит, оснований для конфликта просто не было.

К сожалению, довольно часто мы родители прибегаем к запретам, не задумываясь: «Нельзя и все!» А если ребенок начинает интересоваться, почему нельзя, то добавляют: «Мы не должны перед тобой отчитываться».

А если попытаться отчитаться но крайней мере перед собой? Тогда может оказаться, что за этим «нельзя» не стоит ничего большего, кроме желания утвердить свою власть или поддержать свой родительский авторитет. О власти и авторитете мы поговорим немного позже, в ответах на вопросы, а сейчас продолжим разбор этапов этого метода.

Второй шаг: сбор предложений.

Этот этап начинается с вопроса «Как же нам быть?», «Что же нам придумать?» или «Как нам поступить?» После этого надо обязательно подождать, дать возможность ребенку первому предложить решение (или решения), и только за тем предлагать свои варианты. При этом ни одно, даже самое неподходящее с вашей точки зрения, предложение, не отвергается с места. Сначала предложения просто набираются «в корзиночку». Если предложений много, их можно записать на листе бумаги.

Пример: возвратясь с работы, она обнаружила у своего двенадцатилетнего сына Пети его друга Мишу: мальчики делали вместе уроки. Они стали упрашивать маму разрешить посмотреть очень интересную телепрограмму, которая начиналась в 11 часов. Родители Миши разрешили ему остаться ночевать в гостях. Однако мама очень устала и собиралась лечь в 10 часов. Телевизор же стоял в ее комнате. Кроме того, ребятам утром в школу, не следовало бы так сильно нарушать режим.

Как быть?

Мама решила применить конструктивный способ разрешения конфликтной ситуации. Внимательно выслушав ребят и поделившись своими опасениями, она спросила «Как же нам быть?» Ребята предложили несколько вариантов:

1.Попросить у родителей Миши разрешения посмотреть передачу у него.

2.Посмотреть передачу вместе, а потом Мише идти домой.

3.Маме с Петей поменяться комнатами, тогда ребята смогут, не мешая ей, посмотреть передачу.

4.Поиграть вместе до 11 часов и потом лечь спать, Миша остается в гостях

Предложения мамы были такие:

1.Ребята играют до 10 часов и потом все ложатся спать.

2.Ребята идут ночевать к Мише.

3.Каждый ночует у себя дома.

4.Ребята ложатся спать в 10 часов, но мама разрешает им почитать.

Стоит заметить, что некоторые предложения ребят (например, второе) с самого начала могли показаться маме неподходящими, однако она устояла перед искушением сразу сказать об этом. Когда сбор предложений окончен, делают следующий шаг.

Третий шаг: оценка предложений и выбор наиболее приемлемого. На этом этапе проходит совместное обсуждение предложений. «Стороны» к этому времени уже знают интересы друг друга, и предыдущие шаги помогают создать атмосферу взаимного уважения.

В примере с мальчиками и мамой этот этап проходил так:

1.Родители Миши оказались против, и предложение отпало само собой.

2.Не годится, так как мама оказывается в проигрыше.

3.Маме не очень удобно: она привыкла спать на своем месте. Кроме того, она обычно читает на ночь, а в комнате сына нет ночника; от верхнего света у неё разболеется голова. Попутно Петя замечает Мише, что, сидя поздно у телевизора, он «опять заснет».

4.Мама не возражает. Петя развивает идею: «Давай возьмем с собой в комнату конструктор, поиграем или настольные игры».

5.Не устраивает ребят.

6.Миша звонит родителям, чтобы посоветоваться, но его мама не разрешает ложиться поздно.

7.Ребят не устраивает: «Хотим быть вместе».

8.Ребята: «Можно, конечно, но лучше бы не читать, а поиграть в Петиной комнате».

В конечном итоге выбирается предложение 4.

Если в выборе лучшего решения участвует несколько человек — как было и в этом случае — то лучшим считается то, которое принимается единодушно.

Заметим, что это была первая попытка мамы применить конструктивный способ разрешения конфликтов, и она это сделала довольно успешно.

Некоторым из читателей может не понравиться решение, к которому пришли все трое ведь оно означало, что ребята лягут поздно. Однако не будем судить о правильности этого решения: важно, что оно показалось и маме, и ребятам в той ситуации вполне приемлемым. Для нас же гораздо важнее обратить внимание на процесс, который вел к этому решению, выделить в нем несколько положительных моментов.

Во-первых, мы видим, что каждый участник оказался выслушан. Во-вторых, каждый вник в положение другого. В-третьих, между «сторонами» не возникло ни раздражения, ни обиды, напротив, сохранилась атмосфера дружеских отношений. В-четвертых, ребятам представилась возможность осознать свои истинные желания, например, оказалось, что им важно не столько смотреть телевизор, сколько провести вечер вместе. Наконец, последнее: ребята получили прекрасный урок, как вместе решать «трудные» вопросы.

Четвертый шаг: детализация принятого решения.

Предположим, в семье решили, что сын или дочь уже большие, и им пора самостоятельно вставать, завтракать и выходить в школу. Это освободит маму от ранних хлопот и даст ей возможность высыпаться.

Однако одного решения мало. Надо научить ребенка пользоваться будильником, показать, где какая еда лежит, как разогревать завтрак и т.д.

Пятый шаг: выполнение решения, проверка.

Возьмем такой пример: семья решила разгрузить маму, поделить домашние дела более равномерно. Пройдя все этапы, пришли к определенному решению. Его хорошо бы записать на листочке и повесить на стену (см. шаг четыре).

Предположим, на старшего сына пришлись такие обязанности: выносить мусор, мыть по вечерам посуду, покупать хлеб и отводить младшего брата в сад. Если раньше мальчик не делал всего этого регулярно, то на первых порах возможны срывы.

Не стоит пенять ему при каждой неудаче. Лучше подождать несколько дней. В удобный момент, когда есть время у него и у вас и никто не раздражен, можно спросить: «Ну как у тебя идут дела? Получается ли?».

Лучше, если о неудачах скажет сам ребенок. Возможно, их будет слишком много. Тогда стоит уточнить, в чем, по его мнению, причина.

Может быть, что-то не учли, или нужна какая-то помощь; или он предпочел бы другое, «более ответственное» поручение.

В заключение замечу, что этот способ никого не оставляет с чувством проигрыша. Напротив, он приглашает к сотрудничеству с самого начала, и в конечном итоге.

Месяц безопасного интернета. Заботливый родитель.

Все есть лекарство, и все есть яд – важна только мера.

Из сборника умных мыслей

С 27 февраля по 27 марта 2017 года в лицее проходит акция «Месяц безопасного интернета». Цель акции — повышения уровня кибербезопасности, обеспечение внимания родительской и педагогической общественности к этой проблеме, а также развитие цифровой грамотности у лицеистов. Инициатива, успешно реализуемая Советом Федерации РФ, активно поддерживается Минобрнауки РФ, Минкомсвязи РФ, Институтом развития интернета, федеральными и региональными органами власти, а также представителями интернет - отрасли.

Так как дети по своей наивности, открытости, не способны распознать опасность, а любознательность детей делает их крайне уязвимыми в Интернет - пространстве, об их безопасности, в первую очередь, должны беспокоиться родители.

Опасность в интернете можно разделить на 3 вида:

1. Доступная для детей НЕГАТИВНАЯ информация.

2.Противоправные и социально - опасные действия самого ребенка.

3. Целенаправленные действия третьих лиц в отношении ребенка.

Среди детей приобрели моду суицид и игры со смертью, селфхарм (самоповреждение), анорексия, экстремальные селфи, а также различные радикальные движения: против родителей и семьи, школ и педагогов. Более половины детей сталкивается с интернет-угрозами, не ставя в известность родителей, в ряде случаев, боясь их, не доверяя.

Как правило, родители не уделяют большого значения интернет-безопасности и интернет-воспитанию детей. В интерактивном мире дети могут быть так же беззащитны, как и в реальном. Поэтому важно сделать все возможное, чтобы защитить их. Как им помочь?

Найдите вечером время после работы или в выходной поговорить с ребенком за вечерним семейным чаепитием, потому что Интернет меняет отношения между детьми и родителями, увеличивая и без того большую пропасть между поколениями. Как показывают исследования Фонда Развития Интернет, современные школьники почти в два раза больше, чем взрослые, пользуются Интернетом и быстрее осваивают новые цифровые технологии. На просторах Глобальной паутины они чувствуют себя уверенными и самостоятельными гражданами нового цифрового общества. Чувствуя, себя взрослыми дети предпочитают самостоятельно решать свои проблемы в Интернете и крайне редко обращаются за советом к взрослым, но они по-прежнему нуждаются в помощи и поддержке со стороны родителей. Детям и особенно подросткам бывает трудно самим обратиться к взрослым: они стремятся сохранить свою независимость в «цифровом веке», бояться быть наказанными и не очень-то верят, что их родители смогут понять их и помочь им решить их проблемы. В такой ситуации родителям стоит первым прервать затянувшееся молчание и поговорить с детьми об Интернете. Доверие родителям – самая надёжная защита от онлайн-угроз.

Доверие начинается с принятия и уважения, отказа от осуждений и предубеждений. Родителям необходимо запастись изрядным терпением на этом пути, особенно если ребёнку уже достаточно много лет, и он привык к другим отношениям. Важно, чтобы ребёнок чувствовал: ваша цель не наказать, а помочь ему в этом случае он

сможет вам довериться. Проявляя интерес к деятельности в Сети, демонстрируя свою осведомленность и компетентность, поощряя успехи и оказывая поддержку в трудных ситуациях, мы выстраиваем доверительные отношения с ребёнком, используя Интернет и цифровые технологии как предлог для начала долгого и очень важного разговора.

Необходимо прийти к соглашению по следующим вопросам: что разрешено делать в

Сети? Где можно пользоваться мобильными устройствами? Когда и сколько времени

можно проводить в Интернете?

Расскажите ребенку об основных угрозах, с которыми он может столкнуться в Сети. Точная и достоверная информация - лучшее средство от онлайн-рисков.

Если Вы выстроили доверительные отношения, то ребенок может обратиться к Вам с любыми вопросами, касающимися безопасности в Сети, в т ом числе и как можно выйти из опасной ситуации.

Родители, меня шантажируют и запугивают видео/фотографией, что делать?

Сигналы опасности

Ухудшение настроения во время и после общения в Интернете - признак того, что ребенок может подвергаться агрессии.

Нервозность при звуке получения сообщения может говорить о его негативном содержании.

Внезапная неприязнь к Интернету - возможный признак наличия проблем в виртуальном мире.

Сохраняйте спокойствие сами и успокойте ребёнка. Избегайте необдуманных действий. Дайте ребёнку понять, что владеете ситуацией, готовы помочь и не станете его ругать или осуждать.

Разберитесь в ситуации вместе с ребёнком. Важно найти ответы на вопросы: когда возник конфликт? Что стало причиной? Кто принимает участие в травле? Существует ли угроза здоровью или жизни ребёнка?

Соберите доказательства травли. Сохраните все возможные свидетельства происходящего (скриншоты экрана, электронные письма, фотографии и т.п.).

Научите правильно реагировать на агрессора. Лучший способ остановить травлю-игнорировать обидчиков. Помогите ребенку заблокировать агрессоров или добавить их в«чёрный список». Иногда стоит временно удалить аккаунт на тех ресурсах, где происходит травля.

Обратитесь за помощью. Жертве кибербуллинга трудно постоять за себя.

Если травля происходит в открытом сообществе или группе, обратитесь к администраторам ресурса с просьбой заблокировать аккаунты обидчиков, прикрепите скриншоты со свидетельствами кибербуллинга. Оповестив администрацию ресурса о киберхулигане, можно обезопасить от него и себя, и других пользователей.

Если в травле участвуют ученики школы, расскажите о ситуации классному руководителю, школьному психологу, директору образовательной организации.

Если существует угроза здоровью и жизни ребёнка, обратитесь в правоохранительные органы, приложив к заявлению собранные доказательства

Кто-то в сети разместил фотографию/видео со мной без моего разрешения…

Обратись к человеку, который непосредственно разместил у себя фотографию Вашего чада. Попросите его удалить эту фотографию. Если же человек отказывается, то обратитесь вместе с ребенком к администраторам ресурса, на котором была размещена его фотография. Если же и администраторы откажут, то необходимо обратиться в суд, но это ты уже делают родители.

На многих сайтах теперь можно зайти через аккаунт в социальной сети. Безопасно ли это?

Да, это безопасно. Если ты хочешь авторизоваться через какую-то социальную сеть, то должно появиться окно браузера, где будет открыт сайт этой социальной сети и у тебя уточнят, хочешь ли ты предоставить этому сайту доступ к твоему аккаунту. Если все эти условия будут выполнены, то твоя сессия от имени твоего аккаунта будет безопасна.

На мобильный телефон ребенка пришла смс от администрации социальной сети, где он зарегистрирован. Они просят в рамках проверки достоверности аккаунта выслать свой пароль. Должен ли ребенок отправлять им свои данные?

Нет. Скорее всего, это мошенники, которые хотят получить доступ к аккаунту. Необходимо уведомить техподдержку социальной сети о случае фишинга.

Какой пароль является надежным?

Восемь или не менее 8 символов в длину и содержать комбинацию букв, цифр и символов. Вот пример сложного пароля: $tR0ng!

Можно оценить свой пароль на разных ресурсах, которые проверяют надежность паролей.

Родители, мой аккаунт взломали в социальной сети. Что мне делать?

Вместе с ребенком отправьте администраторам ресурса письмо, где сообщите о том, что аккаунт взломали и попросите заблокировать его. Также необходимо предупредить всех друзей, которые добавлены в сети, о том, что тебя взломали и от твоего имени могут приходить сообщения. Проверь компьютер на наличие вирусов. Полезной мерой также может стать смена паролей на других сервисах и сайтах, так как злоумышленники, получив один пароль, могут получить доступ к аккаунтам ребенка на других сайтах.

Родители в игре у меня не сложились отношения с человеком и он меня преследует. Что мне делать?

Вместе заблокируй его в списках своих друзей, подобная функция есть во многих онлайн играх. Если это приложение в социальной сети, то блокировка недругов осуществляется через блокировку профиля. Также можно пожаловаться администраторам игры на этого человека, но необходимо будет предъявить доказательства.

Мама, папа, наш компьютер повис, когда я зашел на какой-то сайт. Что мне делать?"

Подойдите к компьютеру и покажите комбинацию клавиш control-alt-delete или control+shift+esc, закройте браузер, где был открыт этот сайт.

Что такое файлы Cookie и нужно ли их удалять?

Файлы Cookie - это маленькие текстовые файлы, которые содержат логин и пароль пользователя для доступа к каком-то сайту. Таким образом, человек, который возвращается на этот сайт, входит без авторизации. Большинство файлов Cookie создается сайтами, которые посещает пользователь, и эти файлы предназначены для работы самого сайта.

Однако некоторые файлы Cookie создаются на компьютере без твоего ведома, с целью изучить как и что ты делал на каком-то ресурсе. Также они могут быть использованы и во вред, поэтому ты можешь их удалять. Также это сделает сам браузер, когда ты из него выйдешь.

Как защитить ребёнка от онлайн-рисков?

Расскажите о нормах онлайн-этикета.

Как и в реальной жизни, в Интернете надо вести себя вежливо и дружелюбно. Ребёнок должен понять, что анонимность в Сети - иллюзия, и любое действие навсегда оставляет свой след.

Станьте для ребенка примером ответственного онлайн-пользователя.

Повышайте свою цифровую компетентность и старайтесь сами соблюдать правила, которые установили для детей.

Если вы обнаружили, что ваш ребёнок завёл страничку в социальной сети, то не стоит пугаться и наказывать его. Чаще всего в этом возрасте дети заводят профиль под

влиянием сверстников, а также, чтобы казаться взрослее и «круче». Если заставить ребёнка насильно удалить аккаунт, то ничто не помешает ему завести новый и принять меры, чтобы вы не узнали об этом. Будет лучше, если вы поговорите с ребёнком о социальных сетях, объясните, как они устроены и для чего их можно использовать.

Помогите ему с настройками приватности и расскажите, как сделать надёжный и хорошо запоминающийся пароль к аккаунту, и почему не стоит делать свой профиль общедоступным. Никогда не шпионьте за своим ребёнком – с уважением относитесь к его личному пространству и в жизни, и в Интернете.

Покажите положительный пример. Самый лучший способ защитить ребёнка от потенциальных угроз социальных сетей – это научить его осмысленно и целенаправленно использовать их для учебы и самореализации. Найдите вечером вместе с ребенком примеры популярных страниц, посвящённых творчеству, здоровому образу жизни, изучению истории родного края или любому другому увлечению пользователя. Ещё лучше, если вы предложите своему ребёнку создать такую страницу вместе. Чтобы быть интересным для своих читателей не обязательно выкладывать в сеть персональные данные и засорять свою ленту перепостами с сомнительными шутками из других сообществ. Помогите ребёнку найти интересную идею для страницы и подскажите, с помощью каких технических средств она может быть реализована. Обязательно установите программу комплексной защиты компьютера, включающую в себя антивирус, антишпион, сетевой экран и онлайн-сканнер. Не забывайте о том, что в защите нуждается не только компьютер, но и мобильные гаджеты – планшеты и смартфоны.

Креативность и сотрудничество, основанные на взаимном доверии, – это лучшее средство от онлайн-угроз.

Как родитель, несущий Интернет-этикет для своих наследников, всегда используйте лицензионное программное обеспечение на домашних компьютерах. Регулярно обновляйте операционную систему, браузер и антивирусную программу. Устанавливайте приложения для ПК и мобильного телефона только с надёжных ресурсов.

Не устаю повторять в этой статье, что наиболее эффективный способ защиты ребенка заключается в правильном подходе и стиле общения с родителями.

Старайтесь делать следующее:

Уделять ребенку внимание. Потребность в виртуальном общении возникает тогда, когда есть проблемы с реальным. Не видя понимания со стороны родителей, ребенок начинает искать его на стороне;

Не критиковать увлечения ребенка. Слыша со стороны отца и матери одни упреки касательно своего времяпрепровождения, ребенок начнет отстаивать свое право на индивидуальность, причем не факт, что в открытой форме. Худшее, что может произойти — это если ребенок будет скрывать свое увлечение интернетом. В этом случае у родителей совсем не будет возможности контролировать его действия;

Не запрещать ребенку выходить в интернет. Метод запрета работает только в отношении самых маленьких детей. Подростки, и даже школьники самого младшего возраста, при желании найдут способ выхода в сеть, даже не покидая при этом учебное заведение;

Ненавязчиво контролировать посещаемые ребенком сайты, социальные сети, различные группы и появление новых знакомых. Можно периодически просматривать историю браузера, но помнить о том, что частичное удаление ее данных и режим «Инкогнито» еще никто не отменял. Заглядывать в личную переписку вроде как так же непорядочно, как читать чужой дневник, но если вы видите, что происходит что-то совсем нехорошее с вашим младшим или старшим ребенком, можно прибегнуть и к этому методу. Жизнь и безопасность ребенка куда важнее. Главное, не отчитывать его и не делать это открыто, иначе вы лишите его возможности быть с вами откровенным.

Контроль переписки через социальные сети с помощью функции «Родительский контроль» позволяет:

сформировать списки контактов, переписка с которыми будет разрешена или запрещена;

задать ключевые слова, наличие которых будет проверяться в сообщениях;

указать личную информацию, пересылка которой будет запрещена.

Если переписка с контактом запрещена, то все сообщения, адресованные этому контакту или полученные от него, будут блокироваться. Информация о заблокированных сообщениях, а также о наличии ключевых слов в сообщениях выводится в отчет. Для каждой учетной записи пользователя компьютера можно посмотреть краткую статистику переписки через социальные сети, а также подробный отчет о событиях.

То, что должно Вас, как родителя насторожить, ЕСЛИ НА КОМПЮТЕРЕ И МОБИЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ ВАШЕГО РЕБЕНКА НЕ УСТАНОВЛЕН РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ, НА ЧТО СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:

1. Подросток не высыпается, даже если рано ложится спать - проследите, спит ли он в ранние утренние часы

2. Рисует китов, бабочек, единорогов.

3. Состоит в группах, содержащих в названии следующее: «Киты плывут вверх», «Разбуди меня в 4.20», «f57», «f58», «Тихийдом», «Рина», «Няпока», «Море китов», «50 дней до моего...», «домкитов», «млечныйпуть», «150звёзд», «ff33», «d28», «хочувигру»

4. Закрыл в Контакте доступ к подробной информации, в переписке с друзьями (на личной стене) есть фразы "разбуди меня в 4.20", "я в игре". И совсем уж страшно, если на стене появляются цифры, начиная от 50 и меньше.

5. Переписывается в вайбере (и др. мессенджерах) с незнакомыми людьми, которые дают странные распоряжения.

Вашим естественным эмоциональным порывом будет— отобрать (продать, выбросить, разбить) компьютер. Но компьютер — это не симптом болезни. Его скорее можно уподобить градуснику. Разбив градусник, больного не вылечишь. Если запретить компьютерные игры, выход в Интернет - пространство мир от этого лучше не станет и желание убежать от него не исчезнет. А ведь есть еще наркотики!

Нужно выстраивать отношения со своим ребенком так, чтобы у него оставалось меньше времени и желания выходить в виртуальную реальность. Чтобы не допускать глубокого разлада ребенка с самим собой и окружающим миром, необходимо постоянно поддерживать его самооценку или чувство самоценности. Каждый родитель, прежде всего, должен ответить себе на вопросы: «Что находит мой ребенок там, такого, чего ему недостает в жизни? А вот откуда он к этому пришел?». Ведь только это поможет понять, с чем надо бороться. Ясно только одно: не с компьютером и Интернетом!

Да, это страшно, тревожно и дискомфортно, но только в самом начале. Главное – преодолеть себя и сделать первый шаг. В конце концов, есть еще школьный психолог, к которому можно обратиться. Так что выбор за Вами. А наше последнее напутствие – строки того же Р. Киплинга из стихотворения «Если…».

О, если ты покоен, не растерян,

Когда теряют головы вокруг,

И если ты себе остался верен,

Когда в тебя не верит лучший друг,

И если ждать умеешь без волненья,

Не станешь ложью отвечать на ложь,

Не будешь злобен, став для всех мишенью,

Но и святым себя не назовешь,

И если ты своей владеешь страстью,

А не тобою властвует она,

И будешь тверд в удаче и в несчастье,

Которым, в сущности, цена одна,

И если ты готов к тому, что слово

Твое в ловушку превращает плут,

И, потерпев крушенье, можешь снова -

Без прежних сил - возобновить свой труд, <…..>

И если можешь сердце, нервы, жилы

Так завести, чтобы вперед нестись,

Когда с годами изменяют силы

И только воля говорит: "Держись!" -

И если можешь быть в толпе собою,

При короле с народом связь хранить

И, уважая мнение любое,

Главы перед молвою не клонить,

И если будешь мерить расстоянье

Секундами, пускаясь в дальний бег, -

Земля - твое, мой мальчик, достоянье!

И более того, ты - человек!

В статье использованы полезные Интерне-ресурсы:

Материалы к родительским собраниям Фонда развития Интернет при участии компании "МТС"

с этих слов весёлой песни в нашем лицее начался шумный и весёлый праздник Масленицы.

с этих слов весёлой песни в нашем лицее начался шумный и весёлый праздник Масленицы. Для активистов Движение Первых г. Кызыл прошёл праздничный фестиваль «Шагаа», посвящённый приближающемуся национальному празднику.

Для активистов Движение Первых г. Кызыл прошёл праздничный фестиваль «Шагаа», посвящённый приближающемуся национальному празднику. В Государственном лицее РТ в честь национального праздника Шагаа прошли состязания по тувинским национальным настольным играм среди учащихся 5–8 классов.

В Государственном лицее РТ в честь национального праздника Шагаа прошли состязания по тувинским национальным настольным играм среди учащихся 5–8 классов. В зимний период птицам особенно трудно добывать корм, поэтому помощь человека становится для них жизненно важной. В Государственном лицее РТ прошла акция по изготовлению кормушек.

В зимний период птицам особенно трудно добывать корм, поэтому помощь человека становится для них жизненно важной. В Государственном лицее РТ прошла акция по изготовлению кормушек. Государственный лицей РТ- это передовая образовательная организация, ориентированная на науку, исследования и развитие интеллектуального потенциала учащихся. Здесь создаются условия, в которых школьники не просто получают знания, а учатся мыслить, исследовать и открывать новое.

Государственный лицей РТ- это передовая образовательная организация, ориентированная на науку, исследования и развитие интеллектуального потенциала учащихся. Здесь создаются условия, в которых школьники не просто получают знания, а учатся мыслить, исследовать и открывать новое. На базе ГАНООРТ «ГЛРТ» прошел ежегодный республиканский конкурс «Математические бои-2026» среди обучающихся 5-6 и 7-8 классов.

На базе ГАНООРТ «ГЛРТ» прошел ежегодный республиканский конкурс «Математические бои-2026» среди обучающихся 5-6 и 7-8 классов.

Смотрим итоговую турнирную таблицу регионального этапа #ШкольнаяЛигаТыва

Смотрим итоговую турнирную таблицу регионального этапа #ШкольнаяЛигаТыва